Jean HELION « un œil qui rêve »

1904 – 1987

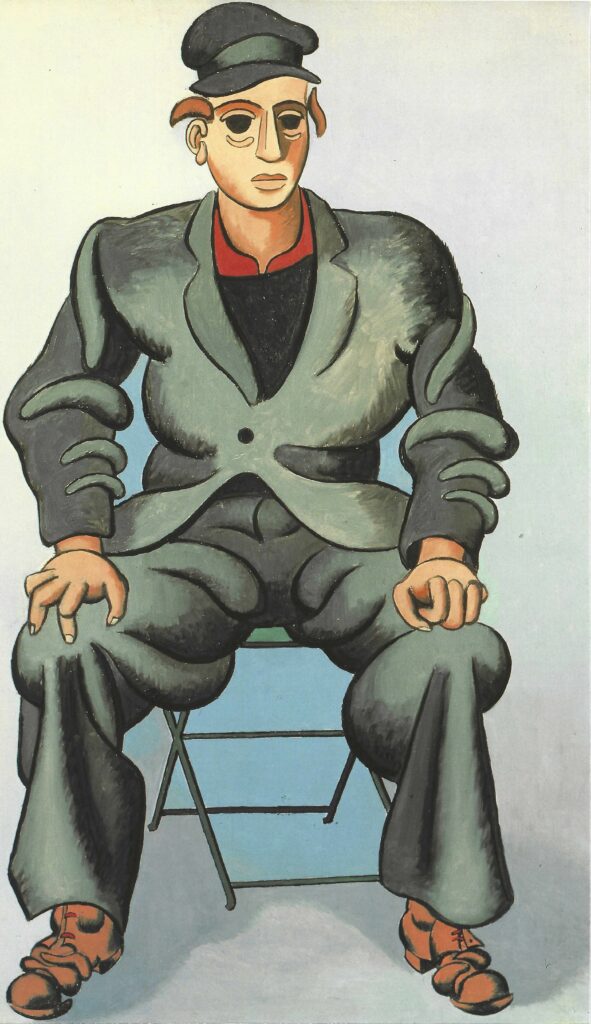

Il est d’usage de présenter Jean Hélion comme l’exemple même du peintre abstrait passé à la figuration après la deuxième guerre mondiale, à contre-courant de toutes les avant – gardes qui choisissent alors la voie abstraite en ses divers courants. Le propos est exact mais simplificateur dans la mesure où avant d’être un peintre abstrait, Jean Hélion, entre 1924 et 1929, a bâti une œuvre de peintre figuratif, qui, si elle le montre parfois très proche de Soutine qu’il admire (par exemple dans L’homme assis de 1928) révèle dans ses natures mortes une maîtrise et une science de l’équilibre qui empêche d’assimiler les premières œuvres aux balbutiements d’un peintre cherchant sa voie.

Ces natures mortes généralement traitées très en pâte avec des dominantes de rouge et de bleu sont composées à partir des pauvres objets usuels qui meublent le quotidien de son atelier : bols, pain, soupière, bouteilles (voir notamment Les 3 bouteilles de 1928) chaises, table et le cor anglais qu’il appelle improprement trombone. S’y intercalent quelques portraits.

Trois hommes ont, au cours de ces années, une influence majeure sur le jeune peintre.

Le peintre belge Luc Lafnet, ancien Grand Prix de Rome, rencontré en 1924, lui apprendra, « jour après jour ce qu’il convenait de savoir pour manipuler les couleurs et les plier à un dessein » et le fera exposer à « la Foire aux croûtes » de Montmartre.

Le collectionneur Georges Bine le prendra sous contrat en 1925 et acquerra un grand nombre d’œuvres de cette période ; de cette année 1925 date un très bel autoportrait de 3⁄4 dans une harmonie de bleu et de vert où le peintre se détache sur les marches d’un escalier.

Le troisième est le peintre Torres Garcia, qu’Hélion rencontre et loge en 1926. Celui-ci qui a trente ans de plus que lui et n’est pas encore le grand peintre abstrait que nous connaissons, l’introduira auprès des grands noms du monde de l’art et lui fera visiter les expositions significatives.

1929 – 1932

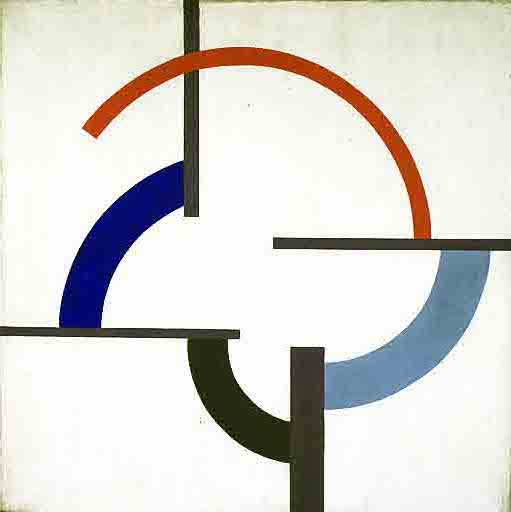

C’est au cours d’un voyage dans les Pyrénées en mai 1929 en compagnie de Georges Bine qu’Hélion réalise ses premières compositions abstraites sur papier bristol toutes de même format 61 x 50 cm où s’entremêlent des courbes et des rectangles que délimitent des lignes noires. Cette démarche est poursuivie sur toile à son retour à Paris jusqu’à fin 1929.

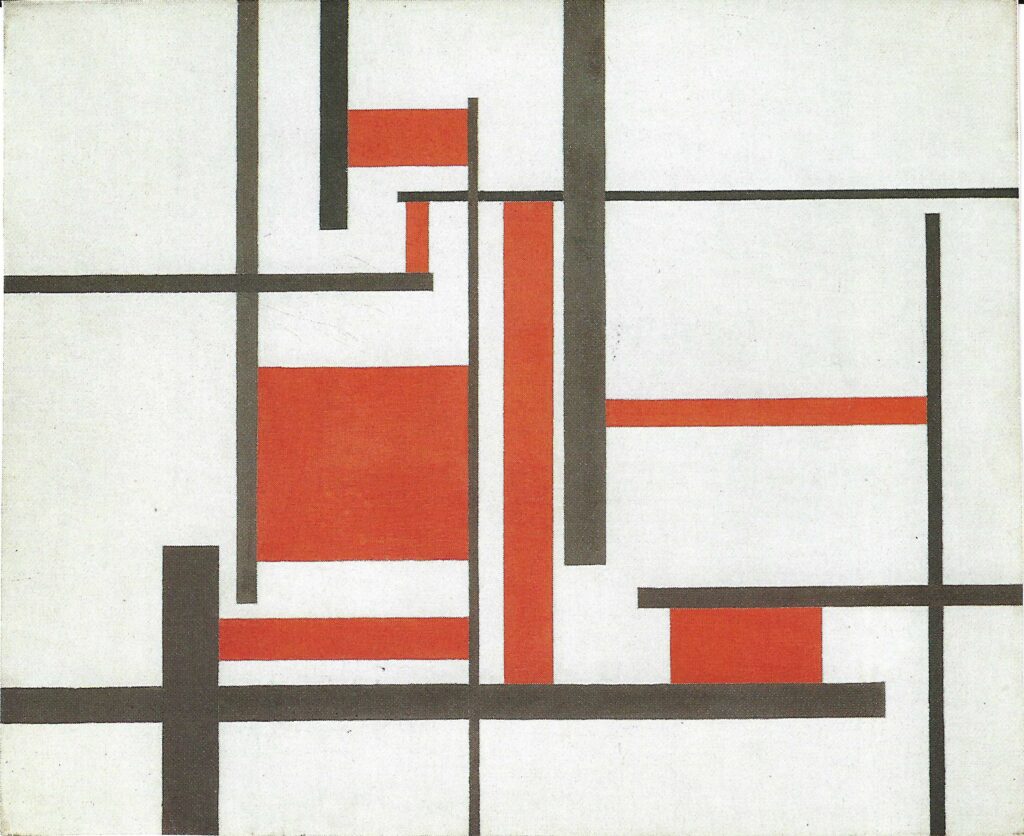

1930, changement complet : après la découverte chez Torres Garcia fin 1929 d’une toile de Mondrian, Hélion devient un adepte pur et dur du néoplasticisme et ses compositions de 1930 – 31 sont de stricte obédience : couleurs primaires pures, plus noir, blanc, gris, traitées en à- plats strictement délimitées par des lignes noires verticales ou horizontales tracées à la règle. La composition constructiviste de 1930 ou La composition orthogonale du Musée National d’Art Moderne en sont de bons exemples. C’est l’époque où Hélion fait partie du mouvement Art Concret constitué autour de Van Doesburg dont le manifeste affirme : « L’œuvre d’art… ne doit rien recevoir des données formelles de la nature, ni de la sensualité, ni de la sentimentalité».

Les tensions circulaires de 1931–32 ne dérogent pas aux stricts concepts d’Art Concret dans la mesure où, loin de vouloir imiter la nature, elles sont tracées au compas. Art Concret s’est dissout en 1931. Les peintres abstraits se retrouvent au sein d’un mouvement beaucoup plus large et de ce fait même beaucoup moins rigoureux, nommé Abstraction– Création. Hélion va y côtoyer les pionniers de l’art abstrait, les Delaunay, Arp, Kupka, Mondrian, sans pour autant abandonner la rigueur de ses compositions.

1933 – 1938

1933 est une année importante pour Hélion. Il y conquiert son indépendance et son originalité avec la série des Equilibres, assemblage de formes tronconiques que relient des lignes courbes, l’ensemble donnant l’impression de pivoter autour d’un axe. Cette composition complexe se détache sur un fond uni généralement gris pâle. Un changement non moins important se produit dans la conception même du sujet pictural chez le peintre. Lui qui rejetait en 1930 toute référence à la nature y revient conceptuellement bien avant que ce soit perceptible dans l’œuvre peint. En mars 1933, il écrit : « La supériorité de la nature est d’offrir le maximum de complexité de rapports. C’est vers elle que je vais à grand pas ».

En 1934, ces formes se séparent et prolifèrent, acquièrent un relief obtenu par variations d’intensité colorée.

De novembre 1934 à la fin 1938, leur nombre se réduit, ces formes s’agrègent, s’architecturent comme des sculptures. On a l’impression d’assister à la naissance de formes humaines encore imprécises. Le peintre d’ailleurs les nomme figures. La démarche est très bien analysée par Hélion dans ses écrits au jour le jour.

Le 20 novembre 1934, à propos de la grande toile (1,60 m x 2,06 m) nommée Trois figures : « Il paraît que ce tableau représente des personnages ; je n’y vois pas d’inconvénient, je suis seulement sûr qu’il contient des individus menant là une vie collective sans altérer leur personnalité. Si je ne me trompe, c’est gros de sens ».

Le 10 janvier 1935 il écrit : « J’entreprends un redressement de mes compositions, un équivalent de celui de l’homme initial qui, de quatre pattes fera deux pieds et deux mains ».

Le 28 avril 1935 enfin, parlant du tableau Ile de France de la Tate Gallery de Londres, il écrit : « Plus j’avance plus l’appel de la nature devient évident… les volumes vont devoir devenir complets : des objets, des corps. Ce sera bientôt l’inévitable bout du nez de la nature et le passage dans une nouvelle ère naturaliste ».

Cette « humanisation » du sujet est particulièrement sensible dans le beau tableau de 1938 intitulé Trois figures. Depuis juillet 1936, Hélion, qui a épousé une américaine en deuxièmes noces, passe le plus clair de son temps aux Etats-Unis où il a exposé pour la première fois en 1933. C’est aux Etats- Unis que vont s’élaborer les toiles les plus marquantes de l’année 1939.

1939 – 1942

1939 est pour Hélion une année charnière. Il y réalise entre avril et septembre sa dernière œuvre abstraite Figure tombée et simultanément sa première œuvre figurative depuis dix ans Au cycliste. Ces deux œuvres majeures sont au Musée National d’Art Moderne de Paris. De tailles très semblables, elles adoptent une composition tripartite de plans verticaux similaire. Au contraire de Figure tombée riche de couleurs, Au cycliste se meut dans une harmonie de bleu et ocre où des personnages aux formes tubulaires se déclinent dans des dégradés subtils de gris. Hélion commence en octobre une

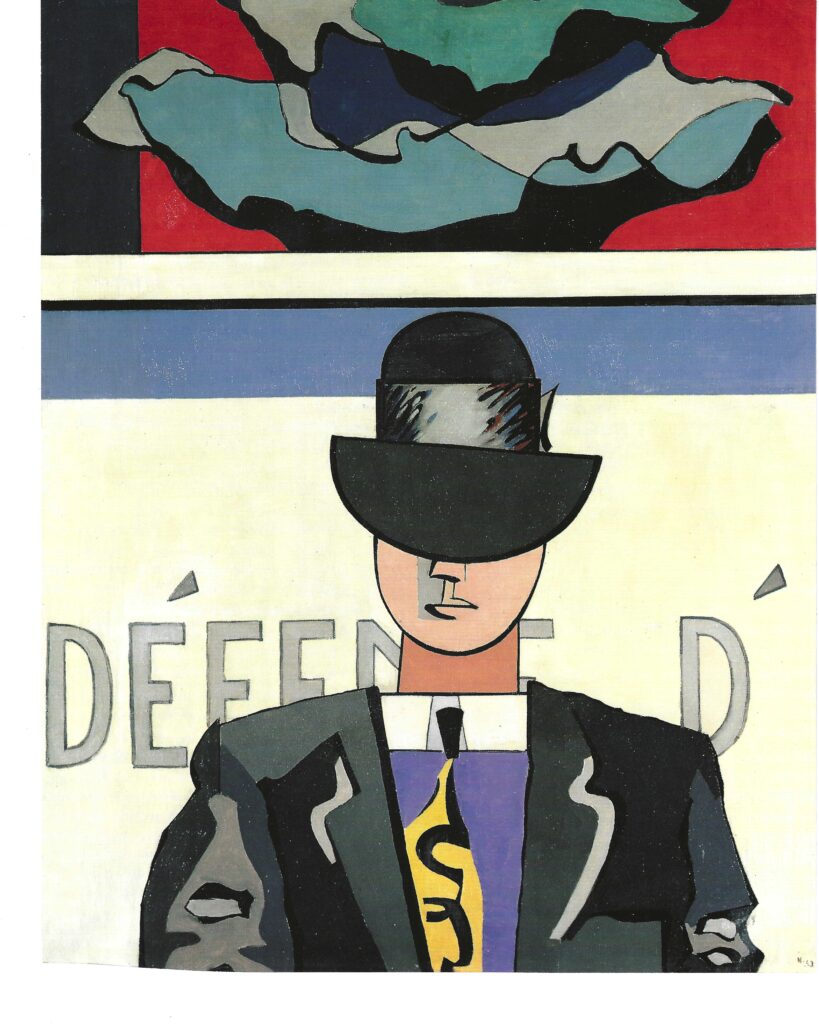

série figurative d’une vingtaine de variations sur le thème de la tête de l’homme portant chapeau. Ces personnages composent la série des Emile, Edouard et Charles. « Emile est un personnage de face, son chapeau rond l’aveugle, il porte col et cravate […] Edouard tête de profil absolu à chapeau canotier, nœud papillon orangé[…] Charles, tête vue de derrière, chapeau mou gris clair… ».

Hélion est aux Etats-Unis lorsque éclate la seconde guerre mondiale. Il rentre en France en janvier 1940 pour y être mobilisé.

Fait prisonnier en juin 1940, il s’évade en février 1942 et, après diverses aventures regagne les Etats- Unis en octobre 1942 et s’engage dans la propagande antinazie au travers d’une série de conférences et de la publication d’un livre They shall not have me qui connaît un grand succès.

1943 – 1946

Quand Hélion recommence à peindre en 1943 c’est tout naturellement d’autres hommes au chapeau, d’autres hommes au parapluie qui reviennent sous son pinceau. On notera particulièrement le défense d’ …, un Emile devant un mur portant l’inscription Défense d’ …, souvent interprétée comme une référence ironique à l’intransigeance des mouvements abstraits vis à vis de la nature.

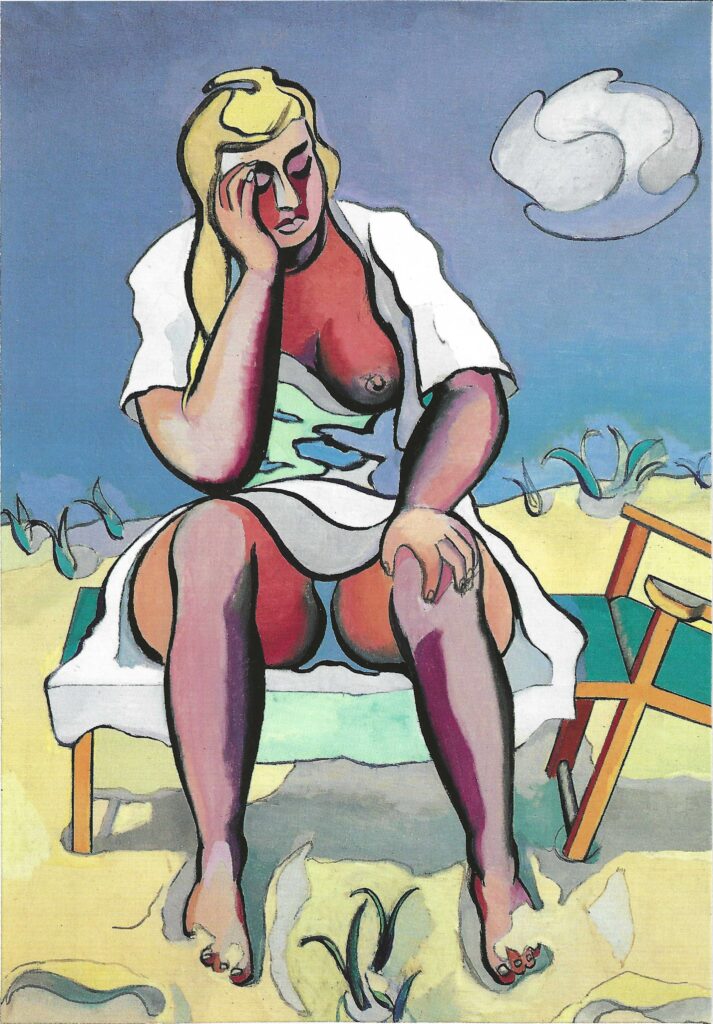

Les formes de ces personnages anguleuses et traitées par grands à- plats proviennent souvent de ce vocabulaire de signes abstraits élaborés dans les années 30. Peu à peu apparaissent d’autres personnages : le salueur, l’allumeur, l’homme au verre vide, le peintre demi- nu et puis des femmes blondes, généralement assises se tenant le menton et écartant largement les jambes ; La fille aux pieds dans l’eau du Musée d’Indianapolis en est un bon exemple.

Après son retour à Paris le 10 avril 1946 (Hélion note dans son journal « retour à Paris : joie ») ces formes deviennent de plus en plus pleines, libres, détendues, heureuses. Apparaissent aussi les pains, ces pains dont il rêvait pendant sa captivité.

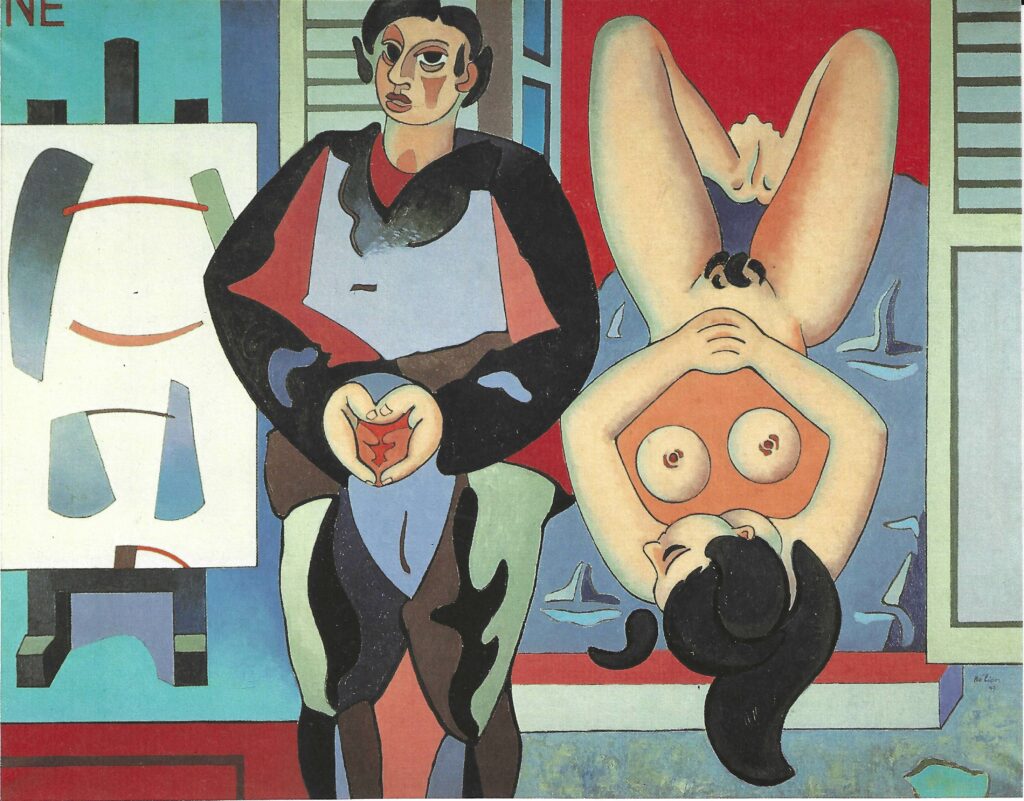

1947 – 1948

En janvier et février 1947, Hélion réalise deux grands tableaux Les trois nus et A rebours. Dans ce dernier qui est au Musée National d’Art Moderne de Paris, le peintre se représente entre un nu renversé (dont les formes opulentes empruntent beaucoup au vocabulaire de signes élaboré au cours de la période abstraite) et une œuvre abstraite dont l’architecture évoque un corps humain. Avec ces deux œuvres, Hélion a intimement conscience d’avoir mené la figuration lyrique à laquelle il se consacre depuis 1945 à la quasi perfection. « [ces deux tableaux] … me semblent les tableaux les plus complets et les plus éclatants que j’ai réalisés. J’aimerais être jugé la- dessus ».

Ce sera chose faite en mai 1947, Hélion présente ses œuvres figuratives à la Galerie Renou et Colle de Paris, Paris où il n’a plus exposé depuis 1938. A de rares exceptions près, la critique se montre très hostile. Le peintre décide alors de se remettre profondément en question au travers d’une grande ambition : il se veut démiurge, créateur d’un monde de formes dont les années d’abstraction lui ont appris l’alphabet, un monde bâti pour exalter l’homme et dont celui-ci est rarement absent, soit directement, soit par les objets qui l’évoquent. Deux phrases de son journal d’octobre 1947 explicitent son projet : « L’homme monument de soi même. Entre ses membres, une cathédrale d’espaces et de lumières de vitraux ». Et le lendemain « En somme je rêve d’une chapelle Sixtine en costume et formes d’aujourd’hui ». Les acteurs de ce monde qu’Hélion va s’attacher à créer seront successivement les hommes assis, les lecteurs de journaux (que le peintre appelle les journaliers), les nus féminins, les gisants et les mannequineries. L’importance qu’Hélion attache à ce grand projet est attestée par le fait qu’il va tenir, successivement deux journaux qui décrivent de façon exhaustive les tableaux qu’il exécute. Le premier intitulé Journal des hommes assis, des journaliers, des natures mortes commencé en septembre 1947, se termine en septembre 1948. Il recense cinq tableaux d’hommes assis, quatre journaliers et douze natures mortes.

Les cinq huiles représentant L’homme assis le montrent assis sur une chaise ou un tabouret dont on ne voit que le piétement ; les jambes largement ouvertes, les mains fermement posées sur les genoux évoquent le Monsieur Bertin d’Ingres, ressemblance purement formelle car l’homme assis dont le regard se dérobe n’a rien de la superbe de l’homme arrivé qu’Ingres fixe dans son éternité. Si le sujet est figuratif, l’ensemble des signes qui le définit appartient au vocabulaire abstrait qu’Hélion domine parfaitement. Un extrait de son journal précise sa pensée : « Déchiffrer tout un personnage à l’aide d’un de ses éléments propres. Exemple : partant de la forme d’un pli, trouver cette forme et les formes apparentées dans tout le personnage. Dans l’homme assis que je travaille… parenté exacte du nez et des plis de la jambe droite ». Ceci est écrit à propos du premier tableau de la série qui appartient à la Lenbachhaus de Munich.

Tous ces hommes assis exécutés au cours du dernier trimestre 1947 donnent une impression de monumentalité qui résulte essentiellement du strict parallélisme des jambes du personnage et de l’inaltérable respect de la proportion 2/3 (du sommet de la tête à la base de l’assise) 1/3 (de la base de l’assise aux talons des chaussures). Le thème du journalier, défini comme l’état de l’homme qui lit son journal, donne naissance à quatre tableaux qui montrent tous le lecteur debout abrité derrière son journal « sa forteresse de papier » :

réalisés entre janvier et septembre 1948, ils sont tous dans des collections particulières. Leur caractéristique commune est l’accent mis sur les plis des vêtements fortement accentués en formes de gouttes d’eau, de virgules ou de croissants. Dans le même laps de temps, Hélion entreprend trois tableaux qu’il nomme Scènes journalières. Elles regroupent deux lecteurs qui l’un à droite, l’autre à gauche de la composition vont à la rencontre d’un homme assis dans l’encadrement d’une porte. L’une de ces œuvres appartient au Metropolitan Museum of Modern Art de New-York ; une de format plus petit est au Musée d’Art Moderne de Saint- Etienne ; la troisième, la plus grande se trouve dans l’une des plus célèbres collections particulières françaises. On peut s’interroger sur la symbolique de ces scènes journalières. Une phrase d’Hélion aide à l’entrevoir : « Hommes : juges, témoins, assis face à des problèmes éternels. Lecteurs qui ne lisent les journaux que pour y trouver l’éternel ».

Avant de quitter les journaliers, signalons qu’ils reparaîtront en 1950 dans une œuvre qu’Hélion baptise La grande journalerie. De grand format (130 x 195 cm) cette œuvre est aux Etats-Unis. Ici le journalier n’est plus seul et il n’est plus debout. Cinq personnages sont assis de part et d’autre d’un banc du jardin du Luxembourg. Seul, le journalier ne l’est plus, solitaire il l’est tout autant ; la fonction de forteresse de papier qu’assigne Hélion au journal prend ici tout son sens. Celui- ci n’est pas ouverture sur le monde, il est repli sur soi.

Dans cette même année 1948, Hélion réalise aussi douze natures mortes. Dans ces douze œuvres, la présence de l’homme n’est jamais loin : évoqué par des chapeaux melons ou des parapluies, il l’est aussi par des citrouilles (dont Hélion note : « le sens charnel, la lourdeur éclatante… la chair couchée, le ventre ouvert… ») et par les pains (qu’Hélion évoque en ces termes « le pain porteur de bouches sexuelles »).

La nature morte à la citrouille du Fonds National d’Art Contemporain est particulièrement évocatrice de cette osmose entre l’homme et l’objet. Elle regroupe une citrouille posée sur une table, un parapluie, un brodequin, un journal, un pain et une lettre adressée au peintre.

1948 – 1949

D’octobre 1948 à octobre 1949 Hélion réalise les trente et un nus féminins qu’il décrit minutieusement dans le Journal des nus. D’emblée il précise son propos : « Nus, chair, temple de chair… la chair chaude et ferme, le grand rythme fait de tous les gestes ». Les treize premières compositions représentent un nu solitaire assis sur un lit ou plus rarement sur une chaise. Elles sont généralement appelées filles temple. Leurs pieds sont joints, les genoux plus ou moins écartés.

Un des avant- bras replié à la verticale dans le prolongement de la jambe supporte la tête penchée. L’autre avant- bras est posé horizontalement sur les deux genoux à l’instar du linteau d’un temple.

Les quatorze derniers tableaux de la série des nus représentent des nus couchés appelés par l’artiste Nus étoilés. Le nu est couché sur un lit, les bras écartés du thorax et les mains sur la tête et / ou le ventre. L’une des jambes est allongée, l’autre repliée. Les espaces triangulaires dégagés par la position des membres forment les branches d’une étoile. La plupart du temps, des objets du quotidien l’entourent, évoquant la présence humaine : pain, chaussures, pantalon, veston, gant, torchons… Très généralement un tapis s’étale à la perpendiculaire du lit.

Entre filles temples et nus étoilés s’intercalent quatre compositions multiples, deux représentent quatre nus assis, deux associent un nu couché et un nu assis.

Il faut accorder une mention spéciale au dernier des nus étoilés, une grande œuvre de 2 m x 1,52 m qui clôture magistralement les scènes composées qui se mettent en place en 1950 et 1951. Ici le nu étoilé est couché devant une grande draperie blanche qui sépare deux fenêtres derrière lesquelles apparaissent à mi- corps un fumeur et un journalier.

1949 – 1951

Entre octobre 1949, fin du Journal des nus et octobre 1951, Hélion va réaliser une trentaine de toiles ; ce sont d’abord d’autres nus féminins, puis successivement les hommes aux bancs et les gisants, les mannequineries et des scènes composées où nus, gisants, journaliers et hommes assis s’associent pour figurer le monde.

Deux nouveaux types de nus apparaissent : une douzaine d’œuvres au total.

Le nu renversé, proche stylistiquement de celui d’A rebours, est représenté verticalement couché sur le dos, tête en bas, les cheveux opulents se répandent librement, les jambes sont ouvertes en V, les pieds se rejoignent.

Le nu barré est assis sur une chaise, les jambes sont croisées, l’un des bras traverse la poitrine pour rejoindre la jambe opposée ; son poing supporte l’autre avant-bras replié qui lui même soutient la tête.

Apparaissent en 1950 les gisants. Ils incarnent symboliquement le poète, celui qui, se tenant à l’écart des conventions et des contraintes jette sur la vie un regard émerveillé. C’est aussi le résistant, l’incompatible, frère de sang du peintre. Il est hostile à tous les embrigadements, tous les faux semblants, toutes les interdictions. A l’exception de deux œuvres dont l’une se trouve dans la collection Zervos à Vezelay où il est représenté sur le banc d’un jardin public, il est toujours associé à des nus féminins ou à un journalier. Revêtu d’un pantalon, d’une chemise blanche et d’un veston, il est toujours pieds nus.

Le dernier groupe d’œuvres se rattachant à ce grand projet de description de l’homme « monument de soi même » est la série des mannequineries qui comporte six œuvres, trois de format 81 x 100 cm, trois de format 130 x 162 cm. Dans une vitrine apparaissent deux mannequins, devant cette vitrine, un gisant ou un parapluie évoquent la présence humaine.

« J’avais toujours admiré dans les devantures les mannequins qui faisaient des gestes […] Ces mannequins m’apparurent jouer tout un théâtre derrière la vitrine, un théâtre d’élégance et de manières. Il y avait aussi une façon de prêche accompli par leurs gestes. »

Cette gestuelle, on la voit se mettre progressivement en place dans les six compositions. Dans les trois premières, un mannequin à figure d’homme est accompagné d’un autre mannequin acéphale et sans bras. Si dans la quatrième œuvre, le second mannequin a retrouvé tête et bras, ce n’est que dans l’avant dernière (Musée d’Art Moderne de la ville de Paris) que les personnages commencent à adopter des gestes d’orateurs, gestes qui dans la dernière composition (Musée de Vaduz, Lichtenstein) les amènent à un dialogue dont le bruit a réveillé le gisant allongé à leurs pieds.

La série des œuvres qui peuvent être rattachées au thème de « l’homme monument de soi même » se clôt magistralement avec L’allégorie journalière, un grand fusain rehaussé sur toile de 1,60 m x 2,10 m commencé en juin 1951 (collection Zervos à Vezelay). Pont jeté entre les œuvres d’hier et celles de demain, il associe certains des archétypes apparus entre 1947 et 1951 (journaliers, mannequins, nus, homme assis) à un nouveau venu dans le monde du peintre : l’égoutier que nous retrouverons plusieurs fois par la suite, notamment dans Le triptyque du Dragon de 1967.

1951 – 1955

Les travaux de la période 1947 à 1950 vont être exposés à travers le monde. Hélas ils ne rencontrent pas le succès escompté. « 1951 : encore une date de recommencement, mes cinq expositions de 1951, toutes superbes, avaient été des échecs parfaits. Aussi bien à Londres qu’à New York, à Venise, à Milan, à Rome, on n’avait pas compris mon théâtre de figures et d’objets ».

Ce recommencement, ce sera d’abord en novembre – décembre la série des chrysanthèmes (deuil de ses illusions, deuil de ses ambitions ?). Apparaîtront ensuite d’autres fleurs : géraniums, anémones, feuilles jaunies des marronniers. Puis viendront des natures mortes, le plus souvent posées sur un guéridon. C’est l’époque des pains, objet à manger marqué de mains d’homme et de blessures, des citrouilles (thème omniprésent jusqu’aux derniers jours). « J’ai besoin de travailler à même la chair, à même l’énormité de ce légume ».

Le goûter de 1953 avec sa description minutieuse des reliefs d’un frugal repas à base de sardines, de pommes, de noix et de lait condensé est emblématique de cette période. Pauvreté certes mais richesse aussi de la fortune des corps qui se sont trouvés et ont abandonné là des vêtements en désordre.

Les corps, les corps de femmes… autre façon de faire ses gammes, de se réapproprier un des thèmes les plus classiques de l’histoire de l’art. Quoi de plus classique, quoi de plus attentif à la réalité comme si l’homme voulait s’effacer derrière la perfection de la nature ?

C’est le corps parfait de l’Odalisque de 1953. C’est le corps musclé de l’Acrobate qui fut un temps le modèle d’Hélion qui voisine avec les pains dans le Dos aux pains de la Tate Gallery de Londres.

Autre sujet classique celui de L’Atelier. C’est l’atelier de l’avenue de l’Observatoire qui apparaît dans deux versions presque concomitantes de 1953-1954. Une première version donne à voir un panorama de sa production de l’année (Dos aux pains, Le goûter) et deux personnages qui lui tiennent à cœur : sa femme Pegeen, fille de Peggy Guggenheim et son fidèle ami et collectionneur le magistrat Pierre Bruguiere. Le second tableau est centré sur le peintre et les œuvres terminées sont retournées face au mur. Ce patient travail de remise en cause personnelle, soutenu par les bonnes critiques qui ont accompagné son exposition de décembre 53 va influer heureusement sur son moral. En mars 1954 : « Enfin le moral remonte ». En mai 1954 il s’écrie : « Tout à coup c’est comme si mon génie revenait d’un long voyage où il s’était enrichi… je suis délivré de la longue soumission qui m’a courbé devant les choses depuis trois ans ». Et de fait, ce renouveau que signale symboliquement Les bourgeons éclate avec la joie des Arums dont la blancheur inonde de lumière l’atelier où apparaissent deux fragments d’œuvres abstraites dont Figure tombée.

1955-1958

Pour autant, Hélion le moral revenu, n’a pas renoncé à perfectionner son approche des choses et des êtres, tendant toujours à être au plus près du réel, il va sur un même tableau soit représenter le même sujet en plusieurs attitudes (Couple au parapluie 1956, Portrait de Pierre Herment 1955) soit comme dans le Grand Brabant de 1957 (collection Zervos) un sujet central complété en haut et en bas d’approches partielles du même thème. « J’ai aligné comme une sorte de prédelle, une suite de petites études de tous les cas possibles : cas de lumières, cas d’angles, idées, songes ». Les études faites sur le motif au Jardin du Luxembourg et dans le Jardin de l’Observatoire qui en est le prolongement, sont nombreuses dans cette période et trouvent leur aboutissement dans Le Grand Luxembourg (1957 Université d’Illinois) où, autour d’un banc, personnage central comme il l’était dans La grande journalerie de 1950 se retrouvent les amis d’Hélion. Il en existe une grande version ganachée (4m x 3 m dans la collection Zervos 1955) où tous les personnages se sont absentés ; seuls restent témoins de leur passage une casquette et un foulard.

Autre sujet nouveau en 1957, Les vanités dans lesquelles apparaissent les crânes confrontés souvent à d’autres objets familiers du peintre. L’occasion : des amis lui ont offert deux crânes en janvier. Il s’en réjouit : « Rien de macabre, sentiment d’architecture, de noyau, de minéral, d’objet ordinaire et grandiose… l’objet qui survit longtemps encore, rassurant ». Ils feront l’objet de nombreuses études qui trouvent leur aboutissement avec la très belle Jeune fille et le mort de 1957 traitée dans une subtile gamme d’ocres et de bleus éteints.

Quatuor de 1958 où le crâne cohabite avec une citrouille, un pain et un violon, est emblématique du processus de création d’Hélion. Il assimile, il ingurgite les objets qui, soit par leur forme, soit par leur pouvoir d’évocation ont touché sa sensibilité ; de même que les formes construites au cours de la période abstraite forment le canevas de ses constructions figuratives. De même tous ces objets entrent dans son monde, se combinent à l’infini, phénomène porté au paroxysme dans les œuvres des dernières années 1978 – 79, Suites pucières, Escalades chapelières qui trouvent leur point d’orgue dans le dernier triptyque Le jugement dernier des choses de 1979.

1959 – 1961

Début janvier 1959, Hélion décide de faire onze portraits de ses amis poètes ou collectionneur assis. « Je les sens en moi avec la violence et la certitude que j’ai connues en 1935 en commençant la suite abstraite des Figures debout dont je disais qu’elles seraient des portraits de famille ». S’il existe de nombreuses études préparatoires, seuls cinq grands portraits, tous dans des camaïeux de bleu, ont aboutis. Ils appartiennent au Musée de Montauban.

C’est en 1959 aussi que vont apparaître Les toits dans la peinture d’Hélion. Les toits qu’il voit de son domicile / atelier de la rue Michelet. Annoncés par un grand fusain de 1953 acquis par le Musée National d’Art Moderne, apparus comme élément de décor en 1958 dans La citrouille et son reflet, ils sont le sujet unique de multiples représentations entre 1959 et 1961. Dans le droit fil des toits, à partir de 1960, Hélion s’intéresse aux lucarnes venant éclairer un coin de pièce où se recomposent les natures mortes au guéridon. Dans bon nombre de ses natures mortes, un soldat de plomb voisine avec un trombone. Particulièrement harmonieuse, une œuvre de 1960 où un violoncelle dialogue avec un chapeau mou, un chou et un escarpin.

Hélion a abandonné depuis 1957 l’atelier de la rue de l’Observatoire (où a été exécuté L’Atelier dont nous avons précédemment parlé) et travaille maintenant rue Michelet dont l’entrée au cœur des toits et précédée d’une passerelle. En 1961– 62, plusieurs tableaux la représentent avec les scènes familiales baignées de musique qui s’y déroulent. Les titres de ces œuvres sont évocateurs : Concerto pour les toits, Rapsodie sur les toits, Cantate sur les toits.

En 1961 aussi le peintre réalise deux grandes toiles dans le jardin du Luxembourg riches de personnages promeneurs ou joueurs. L’été de la Saint-Martin et Joueurs de cartes au Luxembourg annoncent le retour du peintre au spectacle du quotidien.

1962 – 1967

De retour à Paris, de nouveau émerveillé par le spectacle du quotidien de la rue, il éprouve de nouveau le sentiment qui lui faisait écrire dans les années 40. « Je rêve d’une chapelle Sixtine en costumes et formes d’aujourd’hui. » Ce rêve de l’allégorie, de la mythologie quotidienne, ce seront d’abord en 1963 Les bouchers qui l’incarneront. Il va aux Halles, il crayonne ces « porteurs de viande » dont il dit : « Ce motif est l’un des plus parfaits que j’aie touché ». Trois magnifiques toiles sont réalisées. La carcasse rougeoyante et le boucher en blouse blanche fraternellement unis semblent esquisser un pas de danse que stabilise le fond ocre de la composition. Le Musée National d’Art Moderne en possède une intitulée Monument pour un boucher.

Autre personnage de cette allégorie : les vieilles femmes qui portent leur cabas qu’Hélion nomme les cabassières. « Porteuses de cabas, personnages d’ombre, Parques, chœur, témoins, sages femmes, pleureuses. Rien de triste à tout cela ».

A partir de 1964, la vision d’Hélion s’étend, s’élargit à l’ensemble du spectacle de la rue qu’animent des figures anonymes, témoins ou acteurs de cette fresque moderne qu’il rêve de bâtir. Ce seront en 1964 les marchands des quatre saisons, les boutiques de fleurs et le boucher du Musée d’Art Moderne de la ville de Paris et son explosion de rouges où les fleurs de l’étal font écho à la carcasse portée sur l’épaule du boucher. En 1965–66 dans une suite de toiles aux noms évocateurs (Les attendants, Les dépassants, La suite traversière), c’est aux passants que le peintre s’intéresse : longues silhouettes anonymes en vêtements sombres, architecturés, soutenus par un trait blanc qui en indique l’ossature, ils attendent l’autobus, ils en descendent, ils traversent la chaussée et vaquent à leurs affaires.

En 1966-67, Hélion entreprend de peindre la série des cafés. L’idée c’est celle d’un lieu où le passant s’arrête pour contempler le spectacle qu’il animait dans la série des rues. Mais c’est aussi la halte, la retraite dans un lieu anonyme. La vitrine est prépondérante, comme un aquarium, elle isole et elle protège. Dans plusieurs des œuvres de cette série apparaît un nouveau personnage que l’on retrouvera souvent dans les œuvres ultérieures : l’ouvrier de la voirie qui défonce la chaussée à l’aide d’un pic haut levé qui n’est pas sans évoquer le balancier des Equilibres de 1933.

1967 est une année charnière pour Hélion. Sur le plan personnel d’abord : une grave allergie aux solvants l’oblige à abandonner la peinture à l’huile au profit de l’acrylique. Sur le plan pictural, à l’occasion d’une exposition à la Galerie du Dragon, il réalise son premier grand triptyque qui prendra le nom de la galerie qui l’exposa : il a été conçu en fonction de la disposition de la galerie dont il occupait trois murs.

Comme L’allégorie journalière de 1951 le faisait en son temps, le triptyque résume et représente tous les thèmes et les figures sur lesquelles l’artiste a travaillé. Sous le regard croisé de l’homme assis de la série des cafés et de l’accordéoniste apparu dans la rue des quatre saisons, l’égoutier (présent aussi dans L’allégorie journalière) sort de son trou. Nous le retrouverons désormais souvent. Hélion a explicité son rôle symbolique en 1984 : « Le trou d’égout me semble fait pour les poètes qui vont voir ce qu’il y a au fond de la terre et qui l’ayant vu reviennent vous le dire ». A sa rencontre arrive tâtonnant un aveugle, apparu pour la première fois dans L’allégorie luxembourgeoise de 1965 (année ou pour la première fois l’artiste évoque ses problèmes de vue qui, au travers d’opérations multiples, le mèneront à la quasi cécité). Le trou qu’il évitera sans doute ici, il finira par y tomber (référence Breughelienne ?) dans la Suite pour le 11 novembre, ce trou que creuse à la pelle un ouvrier, frère de celui que l’on a vu attaquer le macadam dans la série des cafés.

1968 – 1970

Deux grands thèmes se font jour au cours de cette période. Ce sont d’abord les événements de mai qui ne pouvaient laisser indifférent cet anarchiste au grand cœur. Il s’en fait le témoin fidèle dans Choses vues en mai, deuxième grand triptyque de même taille que celui du Dragon. Les drapeaux rouges et noirs s’y opposent aux drapeaux tricolores des cabassières encadrant une jeune fille à califourchon sur les épaules d’un manifestant devant un banc qui brûle. « La république des cabassières me trouble autant que la fille à califourchon sur l’homme à la culotte rouge » Deux toiles de moindre format, Vanité de mai et Vanité de juillet conçues comme des compléments indispensables au triptyque en reprennent certains des éléments.

Le cirque est le deuxième grand thème de ces années là, pensé dés 1967. « Le cirque cela va être une grande affaire pour moi : le lieu où des gens ordinaires font des choses extraordinaires… sur le cirque, ce qu’il signifie, je pourrais finir ma vie ». Son point ultime d’accomplissement ce sera en 1970 : Supercherie jaune et Supercherie rouge. Sur le linceul porté par des comparses est représenté le corps de l’Auguste dont seuls dépassent la tête et les bras tandis que les jambes sont au sol.

« J’y vois, dit le peintre, une figuration de l’état de l’art et même de la vie humaine en général ».

Troisième sujet développé en 1969-70, les entrées et sorties du métro. C’est une autre variation sur le thème du trou, trou de l’égoutier, trou de l’ouvrier de voirie, conçu comme une exploration des profondeurs qu’il s’agisse de la foule qui en sort comme un flot ou du passant qui y descend solitaire.

Troisième sujet développé en 1969-70, les entrées et sorties du métro. C’est une autre variation sur le thème du trou, trou de l’égoutier, trou de l’ouvrier de voirie, conçu comme une exploration des profondeurs qu’il s’agisse de la foule qui en sort comme un flot ou du passant qui y descend solitaire.

1971 – 1972

Les ennuis oculaires apparus en 1965 s’aggravent considérablement en 1971 : en mai, hémorragie rétinienne ; en fin d’année double opération de la cataracte. Hélion restera trois mois sans pouvoir travailler. Le thème des châteaux, en fait un perron sur la rambarde duquel s’appuie une jeune femme blonde est le thème majeur de cette année 1971. Il permet à l’artiste de renouer avec le thème du trou. Devant le perron s’activent l’ouvrier à la pelle (Pelleas et Melisande), les piocheurs (Le château bleu) et l’égoutier (Le château).

En juin 1972 alors qu’Hélion se trouve à Bigeonnette (propriété près de Chartres achetée en 1962) la découverte du chou en tant qu’objet de peinture le plonge dans l’allégresse. « Jacqueline (l’épouse du peintre) est arrivée à l’atelier avec un chou serré contre la poitrine. C’était si beau que je l’ai pastellisé aussitôt. Chaque chou me paraît une abstraction naturelle sublime où se joue feuille par feuille, d’un chou à l’autre ce chant, cette phrase longue qui me hante ». Cette forme humble et potagère sera le sujet de nombreux dessins et toiles et aura pour aboutissement le magnifique Le Carré de choux très remarqué à l’exposition du Musée National d’Art Moderne en 2004-2005.

1973 – 1974

Le couple Hélion vit désormais de façon pratiquement permanente à Bigeonnette. En février 1973 Hélion a de nouveaux problèmes oculaires : éclatement de la rétine gauche, glaucome à l’œil droit. Dés cette époque il ne voit quasiment plus que d’un œil. Il va consacrer l’essentiel de ses recherches à l’observation de ces marchés que l’on trouve dans les petites villes de province où citrouilles, choux et poireaux voisinent gaiement avec des étals de chaussures, des vêtements en tous genres et des tondeuses à gazon. Ceci aboutira en 1974 à un troisième grand triptyque, Le triptyque du marché où s’enchaînent et s’interpénètrent tous ces thèmes. La femme vêtue à la chemise de nuit rouge se retrouve la même année dans l’un des tableaux les plus étranges, les plus troublants d’Hélion Mathilde, son ombre et son reflet. Cette femme blonde retire t-elle sa robe ou la remet-elle ?

Est-ce son amant qui s’esquive furtivement à droite dans une lumière bleuâtre ? Que nous dit ce bougeoir allumé ? Un élément important de ce tableau est la glace dans laquelle se reflète Mathilde. Ce reflet c’est aussi symboliquement comme le trou des pelleteurs ou de l’égoutier. Une autre façon de saisir le monde, de traquer la vérité à travers les apparences. C’est une approche récurrente chez Hélion. Ne disait-il pas déjà à propos de sa période abstraite : « Je voulais saisir la réalité par le cœur, par son trou ». On retrouvera ce reflet jusque dans les dernières œuvres, ce reflet où le peintre scrutera son image qu’il est en train de perdre de vue (R. pour Requiem 1981, suite vaniteuse à l’Atelier 1982).

1975 – 1979

Les thèmes abordés sont nombreux au cours de cette période de cinq ans : ce sont successivement les boîtes à livres des quais de Paris, Boîtes de Pandore, Boîtes à curieux. Les homards lorsque le peintre est à Belle Ile : ce sujet évoque pour l’artiste le thème de la crucifixion : « Le thème de la crucifixion hante toute cette saga des homards ; le homard rouge, les pinces pendantes et deux pattes jointes supplie la Vierge Marie ».

Viennent ensuite une série de toiles où le perroquet porteur d’habits de l’entrée de Bigeonnette joue le rôle principal et où l’on retrouve le reflet (Le perroquet et ses échos). Puis ce sont des œuvres sur le 11 novembre (Suite pour le 11 novembre 1976 déjà cité à propos des aveugles tombant dans le trou des terrasses) suivies des Pantalonnades et Jambages, série humoristique ou des nus sont saisis en train d’enfiler un pantalon qui est parfois le seul acteur de certaines toiles. Les pissotières de Paris, aujourd’hui pratiquement disparues sont le thème d’une série d’œuvres dont le point d’orgue est une grande toile nommée La ville est un songe terminée fin 1976. Titre choisi par analogie avec la pièce de Calderon La vie est un songe. De l’édicule central sort l’aveugle, trois trous le menacent : trou de souffleur, trou du terrassier, trou de l’égoutier ; autour de lui des personnages habitués du théâtre d’Hélion. Couple enlacé, buveurs des cafés, passante au parapluie, poseur d’affiches où l’on peut déchiffrer « à bas le (fasc) isme » comme on pouvait lire « à bas la g (uerre) » sur Les mannequineries de 1950 et sur les calicots de Choses vues en mai.

A partir de 1978, Hélion convoque l’ensemble des objets qui ont animé ses œuvres depuis son retour à la figuration et compose de savoureux assemblages qu’il intitule Suites pucières. A titre d’exemple la Suite pucière n°1 assemble ainsi de gauche à droite un seau, une main de mannequin, des ossements, un chapeau, un képi, une cafetière, des haltères, un tableau retourné, l’ébauche d’une soupière blanche sur toile et des robinets de lavabo. La série se conclura avec le dernier grand triptyque du peintre intitulé Le jugement dernier des choses à l’assemblage hétéroclite. Des objets viennent se joindre à des personnages déjà connus (un couple enlacé, une femme essayant des habits, un vendeur) ou qui feront l’objet de tableaux ultérieurs comme le peintre portant son chevalet sur le dos que l’on retrouve dans le très beau Parodie grave du Musée National d’Art Moderne (1979). C’est de nouveau le thème de la crucifixion, du Christ et des deux larrons qu’évoquent ces trois peintres portant leur chevalet. C’est aussi, plus quotidiennement, la vision du peintre attaché à sa toile et à ses pinceaux, toujours à la recherche de l’œuvre enfin aboutie, mais aussi confronté à la difficulté matérielle et aux critiques. Passion, mythe fondateur et passion pour le travail mené à bien : la double acception du mot n’a pas pu échapper à Hélion.

1980 – 1983

Une idée lui tient à cœur en début de période ; le débat figuration – abstraction est un leurre. Qu’importe qu’on choisisse de traiter un sujet de manière figurative ou abstraite si l’on sait en extraire la vérité profonde, « le signe qu’il fait au reste du monde » c’est le sens qu’il faut attribuer à la série envisagée en 1979 mais terminée en 1981 : deux peintres installés devant un nu le représentent de façon abstraite ou, au contraire, lui tournant le dos en donnent une vision figurative (Le songe, Le réel et le songe). Le songe c’est, pour Hélion, une autre façon de faire réapparaître la vérité qui se cache derrière les apparences : « Je dessine avec ma connaissance, je colore avec ma passion, je compose avec le songe ».

Par la suite, confronté à une vue qui ne cesse de décliner, Hélion va faire revivre les personnages des années 1940 en leur attribuant des couleurs nouvelles : « J’ai peint en rouge des culottes qui ne l’étaient pas et en violet des femmes qui étaient nues parce que telle était ma bonne humeur, telle était ma façon de chanter le bonheur de l’un et de l’autre ». Dans la Nouvelle scène journalière « revenus des années 40 », deux journaliers vont l’un vers l’autre comme des guerriers cuirassés de leur journal : « Combattent-ils pour ce nu dont la splendeur est verte ? » Dans le Second royaume un égoutier s’apprête à venir conter fleurette à un nu violet tandis qu’un piocheur s’affaire sous le regard d’un homme assis. Remake, au titre évocateur, reprend le thème du Dormeur et le nu de 1947 : un gisant est allongé devant un nu à sa fenêtre.

« De rose que je trouvais un peu indécent, la chair est devenue violette comme le songe… ainsi des signes anciens servent à saisir des situations nouvelles. Il s’agit toujours de la même chose, autrement ».

Une des dernières œuvres de l’artiste mérite d’être citée tant elle illustre bien la jeunesse d’esprit qu’a su garder Hélion. Dernier pied de nez et éternel recommencement, le Relevé de la figure tombée nous montre, sous les regards tutélaires d’un quartier de citrouille et d’un chapeau, un homme agenouillé s’affairant à redresser cette Figure tombée, symbole en 1939 de l’abandon de l’abstraction.

C’est de cette jeunesse d’esprit, de ce sens de l’effort, de cette recherche d’absolu que nous devons garder mémoire. Hélion écrivait en 1983 : « Arbre ancien, déchiré des foudres, j’abrite encore des oiseaux charmeurs. »

Nombreux sommes nous à y rester sensibles.